La época de oro del toreo en México

Hoy cerramos el ciclo del origen del toro mexicano y hablaré un poco de la “Época de oro del toreo en México”, que fue el resultado del amor de las familias Barbabosa, González, Llaguno y Madrazo a la tierra y a los toros, y a su gran afición y honradez que les permitió desarrollar un toro propio de México, un animal muy favorable para la lidia y para crear la plasticidad y belleza en el arte de torear que tanto nos apasiona.

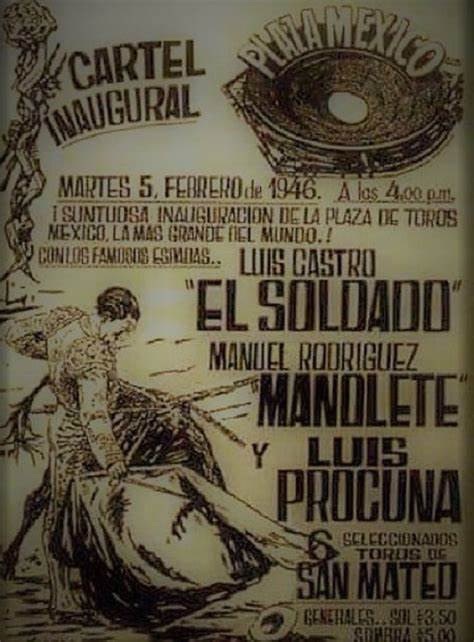

Durante la primera mitad del siglo pasado los encastes desarrollados por estas cuatro familias dieron pie a la época más gloriosa que ha tenido el toreo mexicano y que va de mayo de 1936 a abril de 1949 y que enmarcaron la “Época de oro del toreo Mexicano”, formada por verdaderas luminarias entre ganaderos, matadores de a pie y a caballo, subalternos, empresarios, escritores y periodistas.

En el campo bravo sobresalieron los nombres González con Piedras Negras y La Laguna; Barbabosa con Atenco, Santín y San Diego de los Padres; Llaguno con San Mateo y Torrecillas; y Madrazo con La Punta y Matancillas; acompañados de otros ganaderos relevantes como: Muñoz de Zacatepec; Algara e Iturbide de Pastejé; Guerrero de Xajay y Carlos Cuevas entre otros.

En las filas de los matadores, figuraron verdaderos gigantes de la tauromaquia mexicana como Fermín Espinoza “Armillita”, Lorenzo Garza “El ave de las tempestades”, Alberto Balderas, Jesús Solórzano “El rey del temple”, Luis Castro “El Soldado” y Carlos Arruza “El Ciclón”, más los toreros cuña como Luis Procuna “El berrendito de San Juan”, David Liceaga, Heriberto García y “El cachorro queretano” Paco Gorráez, entre otros.

En mayo de 1936 inició el primer rompimiento de relaciones taurinas entre México y España, y fue un momento en el cual por vez primera los empresarios taurinos mexicanos, se vieron obligados a confeccionar carteles con toreros y toros mexicanos.

Muchas voces de periodistas y aficionados auguraban un fracaso rotundo por la falta de toreros españoles en los carteles. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, los tendidos se abarrotaban todas las tardes en casi todas las plazas del país, para ver a nuestros grandes toreros y a los toros de las ya afamadas ganaderías. El resultado: la fiesta de toros se fue para arriba en forma espectacular.

¿Por qué sucedía eso? ¿Qué había en esa fiesta de particular, para despertar tanto interés? Había dos razones fundamentales: una, la variedad de encastes que se presentaban y la segunda, la capacidad de los toreros para sacarle provecho a esa diversidad de sangres.

La presencia y la pujanza de los Parladé de La Punta y Matancillas, contrastaban grandemente con la movilidad y viveza de los Saltillo y Murube de Piedras Negras y La Laguna; o la emotividad de los Murube de Pastejé, y la raza y cadencia de los Saltillo de San Mateo y Torrecilla.

Cada atributo genético de estos encastes se convertía en diversidad de estilos de embestir, y en variedad de formas y técnicas de torear, porque había espacio para toreros dominadores, artistas o valientes, algunos con una gran variedad de lances y quites con el capote; otros relevantes y atractivos con las banderillas, también los valientes y los que tenían una muleta poderosa y un variado repertorio con la misma.

Como consecuencia, en los tendidos había también espacio para todos los gustos y disgustos, al grado tal que se formaron partidarios y detractores de toreros y ganaderos que domingo a domingo asistían a las corridas, para defender a sus ídolos y atacar a los adversarios apasionadamente: armillistas contra garcistas; balderistas contra soldadistas; Zacatecas contra Tlaxcala que se tradujeron en San Mateo contra Piedras Negras; o el Estado de México contra Jalisco, que era San Diego de los Padres contra La Punta y muchas combinaciones más. Esta diversidad produjo interés y el interés se convirtió en pasión, la pasión llenó los tendidos y dio una gran brillantez a la maravillosa fiesta brava.